自律神経治療(不眠)

このような症状は

ございませんか?

- 不眠で仕事に支障が出ている

- めまいがある(良性発作性頭位めまい症と診断された)

- 急に動悸が出てくる

- とにかく不安感がある

- 起立性調節障害と診断された(INOH、POTS)

- 過敏性腸症候群で悩んでいる

- 過呼吸になる

- これ以上精神系の薬の量を増やしていいのか不安

- ストレスで顎関節症になりマウスピースでしのいでいる

- 更年期障害で苦しんでいる(男性も)

その症状、もしかしたら

自律神経の不調かもしれません

一人で悩まず

専門家の診察を受けましょう

五十嵐ヒーリング整骨院なら

- 患者様に親身に寄り添い、初診でしっかり問診を行います。

- 検査結果をもとに鑑別診断し最適な治療計画を立てます。

- 最新機器(アキュスコープ・メタトロン)を使用して治療します。

- 継続して東京の勉強会に参加。最新の医学知識や施術法(クラニオセイクラルセラピー・内臓マニュピレーション)を取り入れ、最善の治療を提供します。

- 完全個室で施術しますのでリラックスして施術を受けられます。

早期の治療開始が

症状改善へ繋がります

一緒に頑張りましょう

当院の治療方法

STEP 1

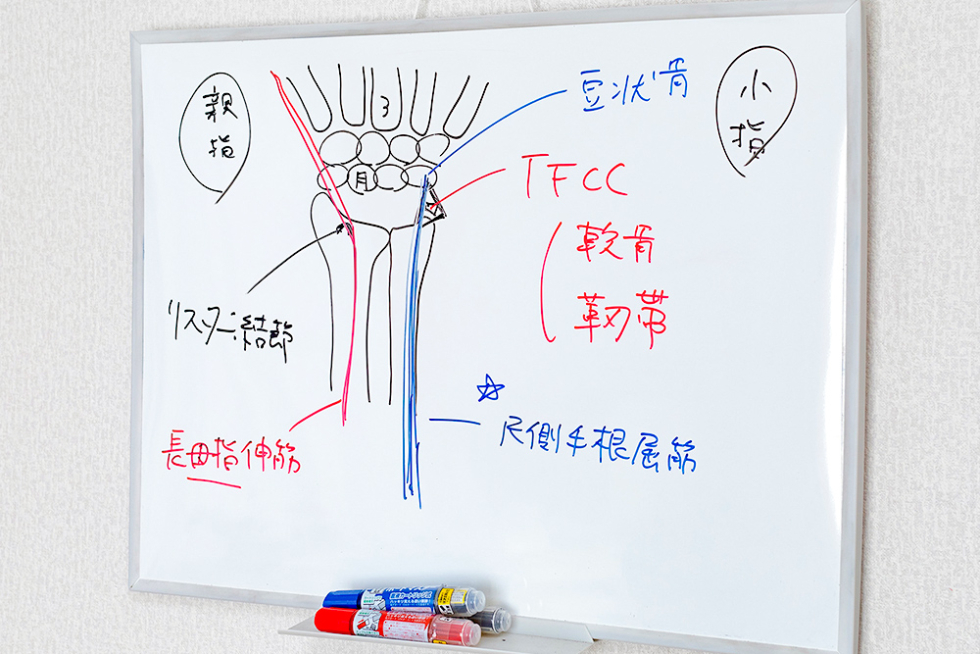

クラニオセイクラルセラピー

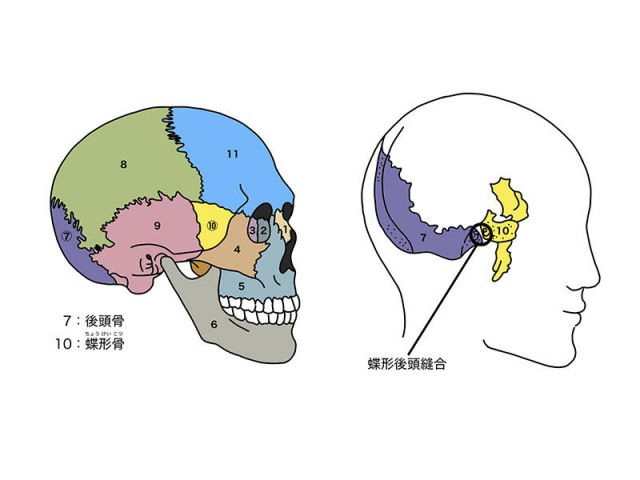

クラニオセイクラルセラピーとは23個ある頭蓋骨のつなぎ目をソフトに調整することで脳が本来持つ動きを取り戻す手技療法です。

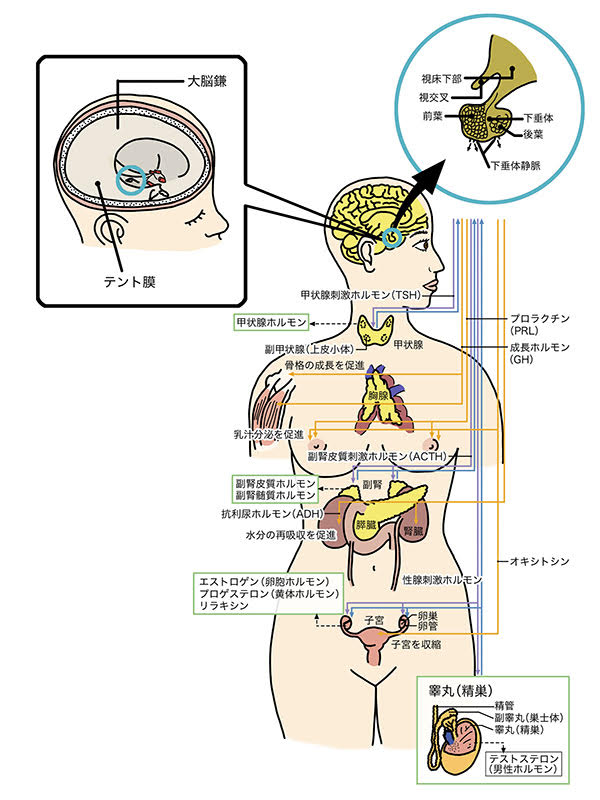

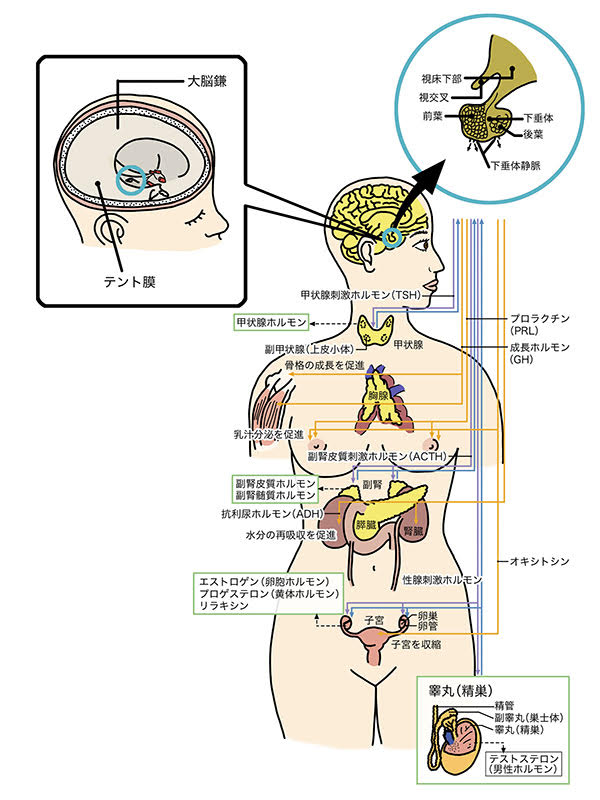

脳は神経系の中枢で感情を司ったり(前頭葉)、各種ホルモン(脳下垂体)を出しています。

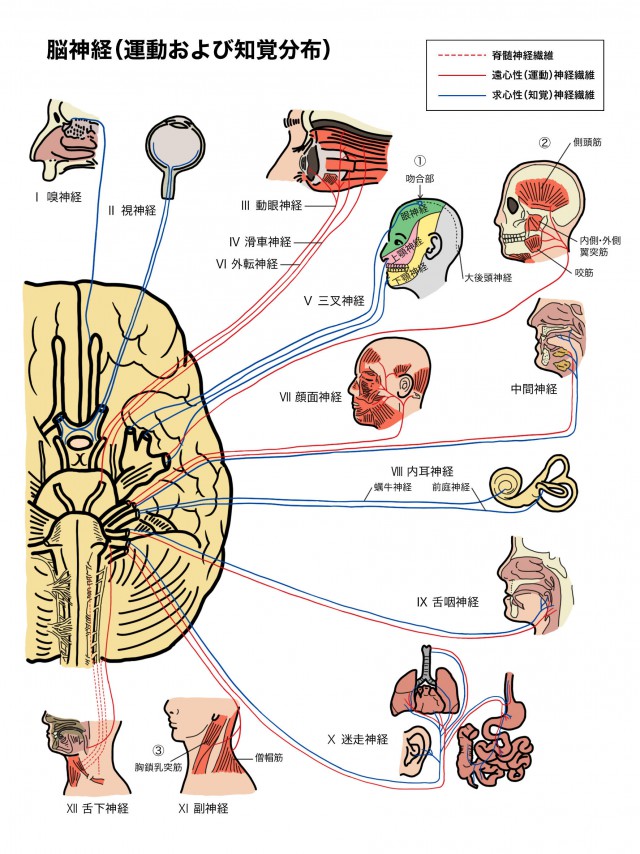

また迷走神経を介して腸とも繋がっている為、お腹の不調に対しても頭をチェックします。

STEP 2

内臓マニュピレーション

お腹の不調に対しては内臓マニュピレーションを行います。

ソフトな施術法ですので過敏になったお腹に対しても行う事ができます。

セロトニン(幸せホルモン)の前駆物質となる5‐HTPは腸内のトリプトファンから腸内細菌が合成して脳のフィルターを通ります(血液脳関門)。

当院では腸脳相関の考えからメンタル系の不調に対してもお腹を施術します。

STEP 3

鍼治療

自律神経の不調の多くは症状が多岐に渡ります。(不定愁訴)

この場合体をマクロで見る視点も必要と考えます。

東洋医学は不調をマクロの観点で治療していきます。

STEP 4

アクティベーター

人は1日に約3万回呼吸をしています。

自律神経が乱れると呼吸が浅くなり1回あたりの換気量が減り、その分を回数で稼ぎます。

呼吸数が増えると胸椎と肋骨の関節の歪み(肋横関節・肋椎関節)を引き起こします。

これに対してうつ伏せになってアクティベーターと呼ばれる器具でソフトにズレを調整します。

STEP 5

アキュスコープ

NASAの技術者が開発した最高性能の微弱電流の機械です。

体に流れる異常な電流を探し出してその波形を相殺する様な微弱電流を送ります。

弱い電気ですので痛みはほぼ感じません。

神経が高ぶっている場合は抑える電流を、落ち込んでいる場合には活性化させる様な電気を計算して流します。

STEP 6

メタトロン(オプション)

症状が難解な方には県内初導入のメタトロンで体をスキャンして不調の原因を探って行きます。

普段着のままで頭にヘッドセットを付けて5分から10分間測定します。

その方に合った食品なども表示されますので、普段からの食事にも活かすことができます。

自律神経とは?

自律神経は交感神経と副交感神経からなり、車のアクセルとブレーキに例えられます。

車の自動運転を行うのがAIならば人間の自動運転は自律神経が行っていて、血圧・体温・血糖値の調節・水分調節・心拍数・発汗などをコントロールしています。

交感神経が悪・副交感神経が善とされがちですがバランスが取れていることが大切です。

自律神経は老化します

自律神経は老化し10代と比べて40代では約半分、60代では約4分の1になります。

これは呼吸によって取り込まれた酸素の1~2%が活性酸素に変わり神経細胞が傷付けられる為に起きます。

HPA axisによって内分泌系にも作用します

恐怖や不安などの心理的ストレス、あるいは慢性腰痛などで身体的ストレスがかかると内分泌系にも影響し様々な影響が出ます。

これをHPA axis(視床下部→脳下垂体→副腎)と言い、以下の症状が見られます。

- 心拍数の増加

- 血圧の上昇

- 発汗

- 呼吸数の増加

- 潰瘍の形成

- 免疫機能の低下

- 不眠

長期間に渡りストレスを受けると不調は体の各所で起きます

- 呼吸器系→過換気症候群

- 循環器系→非心原性胸痛

- 消化器系→過敏性腸症候群、機能性ディスペプシア(機能性胃腸症)

- 神経内科系→緊張型頭痛

- 耳鼻咽喉科系→咽頭異物感(ヒステリー球)、めまい

- 口腔外科系→顎関節症(TMJ)

- 整形外科系→頚肩腕症候群

- 泌尿器科系→LOH症候群(男性更年期障害)、過活動膀胱

- 産婦人科系→月経前症候群(PMS)、更年期障害

- その他→慢性疲労症候群、線維筋痛症

短期間ならば都合の良いシステムですが長期間に及ぶと様々な不調を引き起こし不定愁訴となります。

こういった事からも体をマクロでみる鍼灸や神経の中枢である脳にアプローチするクラニオセイクラルセラピーを行う意義があると考えます。

痛みはストレスを呼び悪循環が起きます

例)腰痛

→痛みに伴うストレス

→交感神経の活動が亢進

→血管が収縮(交感神経は動脈の中膜をコントロールしています)

→血流低下(虚血)

→発痛物質の増加

→痛み

このループが続きます。

ストレスで肩がこることもあります

筋線維には筋紡錘(きんぼうすい)というセンサーが存在します。

筋紡錘の中にある錘内筋には交感神経の末梢がコイルの様に巻き付いていて筋肉が硬くなると交感神経も亢進してさらに硬くなります。

特に筋紡錘が多いのが姿勢を維持する抗重力筋です。

- 僧帽筋

- 肩甲挙筋

- 頭板状筋

- 半棘筋

- 後頭下筋群

- 脊柱起立筋

- 胸鎖乳突筋

よくあるご質問

よく使用される薬です。

1.SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)

神経伝達物質であるセロトニンの再取り込みを阻害することで、神経細胞の間のセロトニン量を増やして症状の改善を図ります。

●長所:三環系や四環系の抗うつ薬に比べて副作用が少ない。

●短所:吐き気や下痢が起こることがある。

[主な薬]

- パキシル(パロキセチン)

- ジェイゾロフト(セルトラリン)

- レクサプロ(エスシタロプラム)

- デプロメール、ルボックス(フルボキサミン)

2.SNRI(セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬)

セロトニンとノルアドレナリンの再取り込みを阻害します。

意欲や認知機能を高めたり、慢性的な痛みを和らげます。

●長所:相性の良くない薬が少なく、使いやすい。意欲を高める。

●短所:動悸や高血圧が起こることがある。

[主な薬]

- サインバルタ(デュロキセチン) ※腰痛でも出されることがあります。

- イフェクサーSR(ベンラファキシン)

- トレドミン(ミルナシプラン)

3.NaSSA(ノルアドレナリン作動性・特異的セロトニン作動性抗うつ薬)

神経細胞のα受容体の働きを阻害してセロトニンやノルアドレナリンの放出を促します。

不眠や食欲低下のある人に向きます。

●長所:吐き気や性機能障害が起こりにくい。1日1回の服用で良い

●短所:強い眠気や食欲増進が起こりやすい。

[主な薬]

- リフレックス、レメロン(ミルタザピン)

4.三環系・四環系抗うつ薬

古くからある抗うつ薬で、昔は主流で使われていました。

現在はSSRIやSNRIが効かない時や使えないときに選択されます。

●長所:三環系は効果が強い。四環系は副作用が三環系より少ない

●短所:三環系は副作用が起こりやすい。四環系は効果が弱い

[主な薬]

- アナフラニール(クロミプラミン)

- トリプタノール(アミトリプチリン)

- アモキサン(アモキサピン)

その他にも2019年に発売されたS-RIMやスルピリド(ドグマチール)などもあります。

また症状に合わせて睡眠薬や抗不安薬を一時的に使用することもあります。

[主な睡眠薬]

<超短時間型>

- マイスリー(ゾルピデム)

- ハルシオン(トリアゾラム)

- アモバン(ゾピクロン)

- エスゾピクロン(ルネスタ) アモバンの改良版

<短時間型>

- レンドルミン(ブロチゾラム)

- デパス(エチゾラム)

<中間型>

- サイレース(フルニトラゼパム)

<新しい薬>

- ロゼレム(ラメルテオン)

- ベルソムラ(スボレキサント) 漢方を処方される事もあります。

- 抑肝散(ツムラ54番)

- 加味しょうよう散(ツムラ24番) 更年期障害でも使用されます。

- 半夏厚朴湯(ツムラ16番) 咽頭異物感などの、のどのつかえ感がある場合に使用されます。