椎間板ヘルニア

このような症状は

ございませんか?

- お尻から太もも外側に痛みやしびれがある。

- ちょっとした段差につまづく。

- 下半身の裏側(おしり・太ももの裏・ふくらはぎ)からかかと、足の裏にかけて痛みやしびれがある。

- デスクワークをしていると、段々と腰が重くなってくる。

- せきやくしゃみをすると腰に響く。

- 足のつけ根や太ももの前部分が痛む。

- 膝の下やすねの外側に痛みやしびれがある。

- 朝起きた時がつらい。

- かかとやつま先に力が入らない。

- 前かがみの体勢がつらい。(腰を反るのは大丈夫)

その症状、もしかしたら

腰椎椎間板ヘルニアかもしれません

一人で悩まず

専門家の診察を受けましょう

五十嵐ヒーリング整骨院なら

- 患者様に親身に寄り添い、初診でしっかり問診。

- 理学検査を行い、検査結果をもとに鑑別診断し最適な治療計画を立てます。

- プロアスリートも使用する最新の微弱電流治療器(アキュスコープ)を使用して治療。

- 継続して東京の勉強会に参加。最新の医学知識や施術法を取り入れ、最善の治療を提供します。

早期の治療開始が

症状改善へ繋がります

一緒に頑張りましょう

当院の治療方法

STEP 1

フレクションベッド

椎間板は前かがみになると後ろ側へ押し出される構造になっています。

その為、反対に腰を反るような動作が治療のセオリーとなり、これをフレクションベッドを用いて椎間板をもとの位置に戻します。

(第5腰椎と第1仙骨の間の椎間板ヘルニアや、シュモール結節、分離症を合併している場合などにはこの限りではありません。)

このベッドはけん引も同時に行われるため、神経の癒着に対しても効果があります。

STEP 2

SOTブロック

骨盤の上に腰椎が乗っています。基礎が傾いたらその上に建つ家も傾く様に、土台となる骨盤に歪みがあるとその上に乗っている腰椎に影響が及びます。骨盤に三角形のSOTブロックを互い違いに入れ、骨盤の捻じれを解消します。

STEP 3

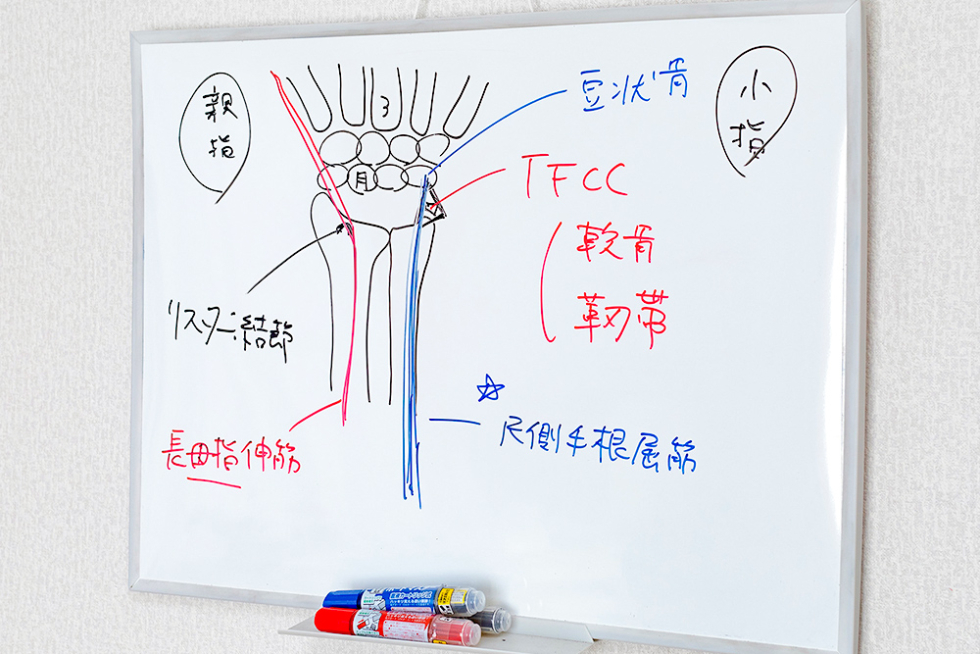

ニューラルマニピュレーション

長患いにより神経が癒着する事が知られており、坐骨神経が癒着しやすい箇所を中心に操作を行います。

STEP 4

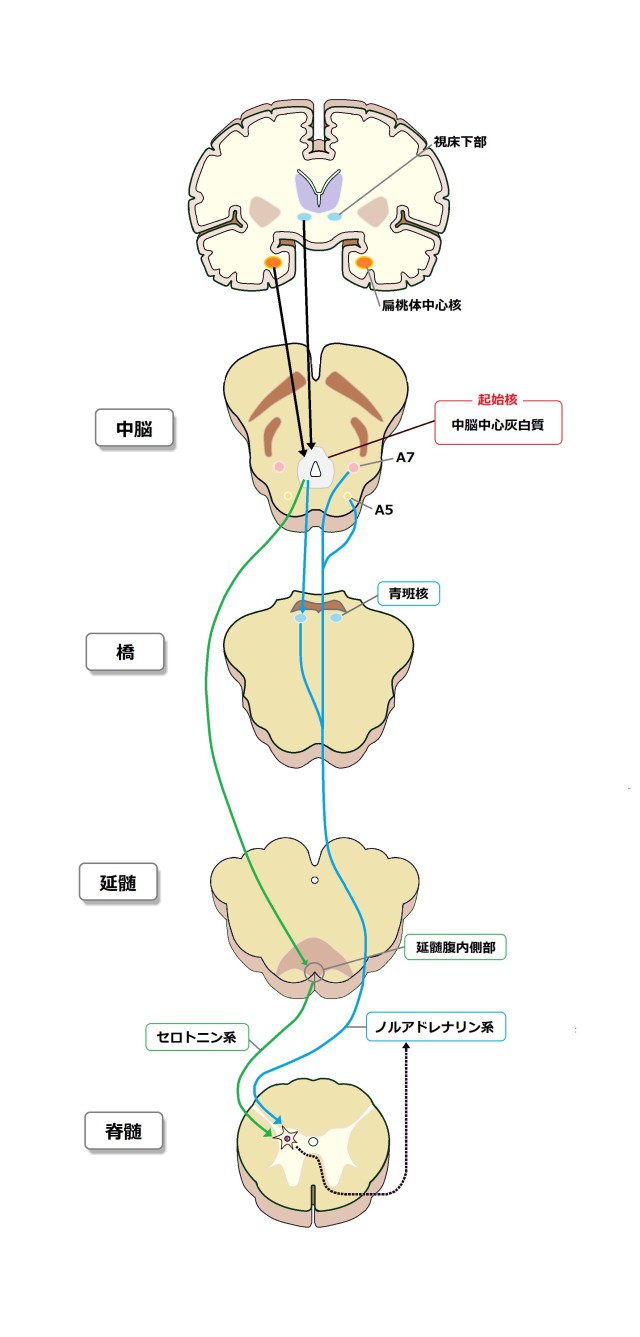

鍼灸治療

筋肉を緩める目的で刺したり、下行性疼痛抑制系(脳が脊髄で痛みをブロックするしくみ)を賦活する目的で鍼を刺します。

STEP 5

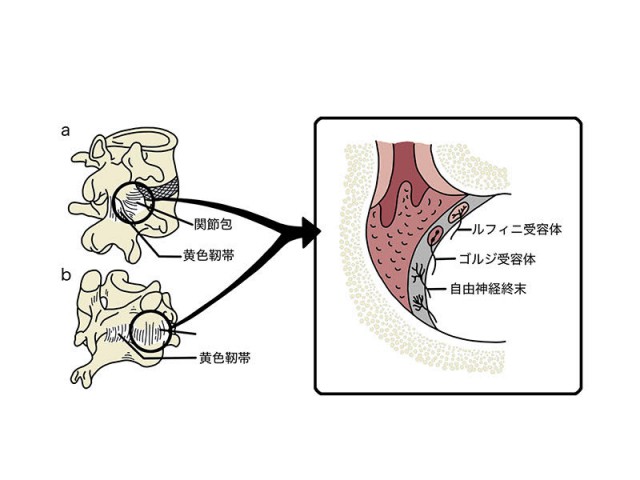

アクティベーター

体にある位置感覚受容器(下図ゴルジ受容体等)のリセットを図り、治療によって整った状態を長持ちさせる為に行います。治療の仕上げに行う事で違いを生み出します。

STEP 6

アキュスコープ

アメリカのNASAの技術者が開発した特殊な電気治療器です。組織の回復を早めてくれる機械で痛みの緩和や炎症を抑える働きがあります。また癒着箇所にも通電します。

※ヘルニアは進行すると炎症性サイトカインと呼ばれる「TNF‐α」という物質が出て炎症が起きます。

STEP 7

リハビリ指導

ご自宅でのセルフケアが治癒を早めます。

従来体操が継続できなかったり回数ややり方を忘れてしまうという声が多かったので、体操を継続しやすい様にリハビリシートをお渡ししています。

椎間板ヘルニアに

ついての基礎知識

背骨と背骨の間にあるクッションの事を椎間板と言います。この椎間板には色々な特徴がありますので、基本的な事をここで紹介します。

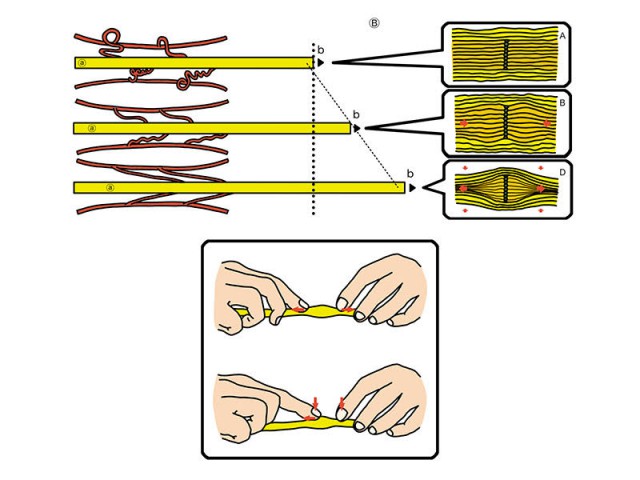

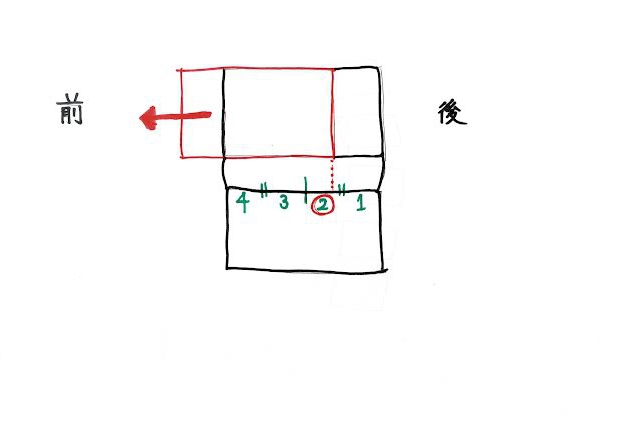

椎間板は前かがみになると後ろへ押し出され、後ろへ反ると中へ入ります

椎間板については二つの考え方があります。その一つが前かがみになると後ろに椎間板が押し出され、逆に反ると中へ入るというものです。絵の様に前かがみになると椎間板の中心部にある髄核が後ろへ押し出されその先に神経を圧迫することで痛みやしびれが起きます。

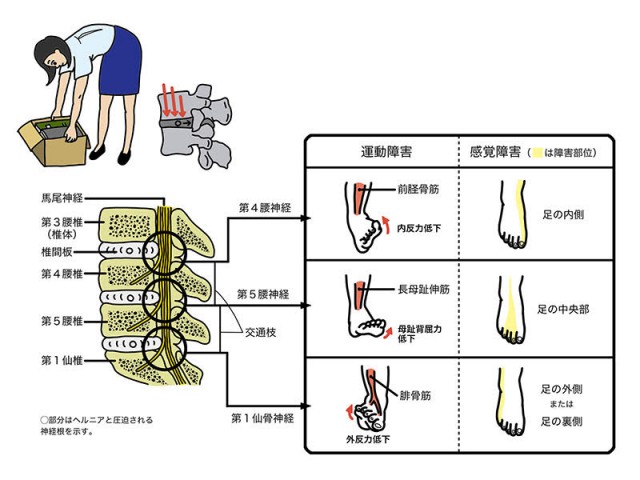

押し出された椎間板は神経に当たり、筋力低下や感覚の異常として現れます

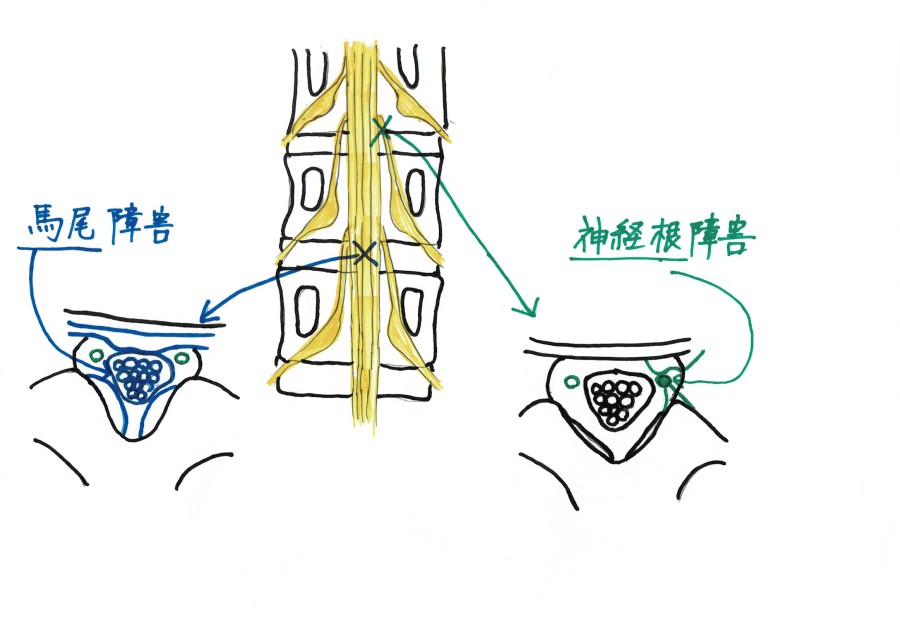

背骨からでた神経は行き先が決まっていて感覚障害のある部位から腰の障害部位を特定する事ができます。これをデルマトームと言います。

・第4腰神経⇒足の内側

・第5腰神経⇒足の中央

・第1仙骨神経⇒足の外側

↓両足の同じ場所をこのルレットを用いて調べます。

同時に筋力低下が起きます。特に親指を上に上げる長母趾伸筋という筋肉に現れ、ちょっとした段差につまづく等の症状として出ます。これは図にもあるようにそれぞれの神経にはあみだの様に交通枝があり、中央にある第5腰神経は第4腰神経、第1仙骨神経と相互に連絡している為です。よって筋力低下の有無はスクリーニングとして用い、障害部位を特定できるものではありません。

椎間板は同じ姿勢が続くと特に悪化します

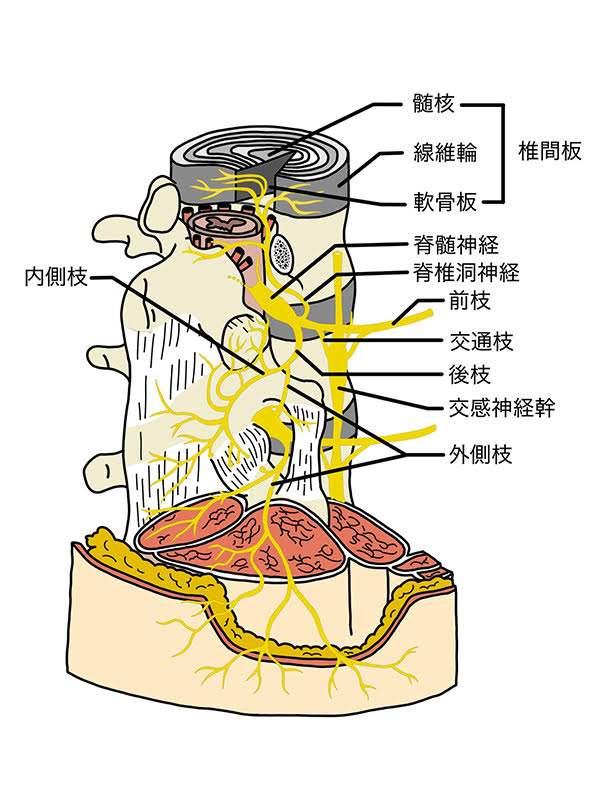

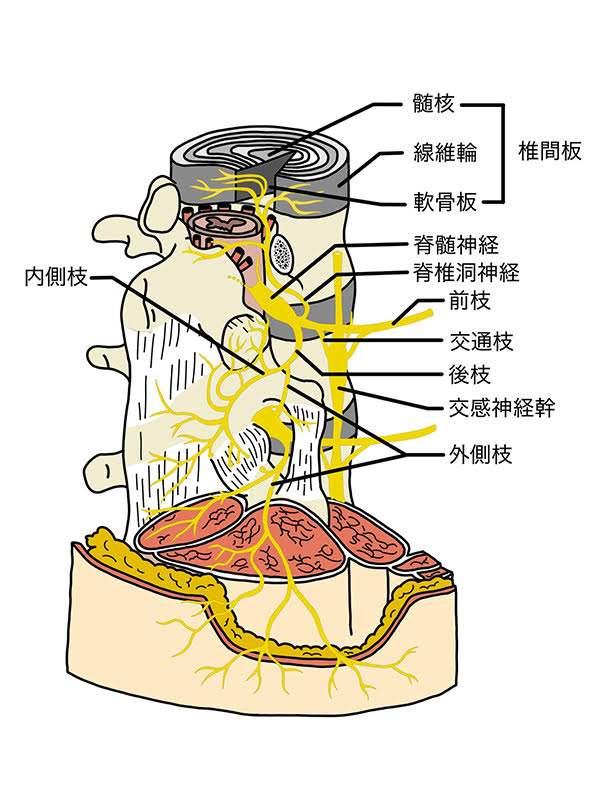

椎間板の構造はバウムクーヘンの様に約15層になっている線維輪とその中心部にある髄核、さらに背骨との境目には軟骨板(終板)が存在し、この3つで構成されます。

この髄核は持続的な圧に弱いという特徴を持っています。ですのでずっと同じ姿勢で座っているデスクワークの方や長距離ドライバーなどに多い病です。座りっ放しが続くと夕方頃にピークを迎えます。 ↓

このタイプではまだ椎間板は飛び出しておらず、膨隆型と呼ばれる中から押し出して膨らんでいる状態の事が多いです。椎間板の圧が高まると脊椎洞神経(脊髄反回神経)を介して痛みが生じ、図にもある様に筋肉にも影響が出ます。

使った覚えがないのにやたらと腰周りが張る、マッサージでほぐしてもらってもすぐに戻るといった事が起きます。(頸椎椎間板ヘルニアにおける首肩こりにも同様の事が言えます。)

椎間板ヘルニアにはなりやすい年代があります

椎間板の中心部の髄核は水分が多く含まれています。この水分は若い時ほど豊富で年齢を重ねると共に抜けていきます。加齢で身長が縮むのはこの為です。15歳から30歳くらいまでが好発年齢です。実際はこの時期に部活などで痛め、その後古傷として再発するパターンが多いようです。よって50歳60歳でも椎間板ヘルニアの方はいらっしゃいます。

椎間板に問題があると朝調子が悪くなります

先程椎間板には水分が含まれていると説明しました。この水分は周辺の組織との間で行き来しています。

立っている時⇒重力がかかり椎間板から水分が抜けて行く。

寝ている時⇒重力がかからず椎間板へ水分が戻って来る。

椎間板に水分が多くなると内側から押し出す力が強くなる為具合が悪くなります。

この水分でパンパンに張った状態で靴下を履く、顔を洗うなど何をした訳でなくちょっと前かがみになるとぎっくり腰を起こします。

ぎっくり腰の一因として椎間板障害があります。

咳やくしゃみで響きます

咳やくしゃみ、笑った時や排便時のいきみ等腹筋が収縮すると椎間板の圧が高まり痛みます。各動作による椎間板にかかる圧は以下の通りです。

咳⇒1400ニュートン(座った姿勢でも同じ)

笑う⇒1500ニュートン

背筋運動⇒1800ニュートン

腹筋運動⇒2100ニュートン

また走ったり、ジャンプした時に椎間板に圧がかかります。

歩く⇒体重の3倍

走る⇒5倍

ジャンプ⇒7倍

この事からジャンプ系の競技をしている方は特に椎間板に対する圧がかかりやすくなる事が分かります。

進行すると症状が末梢へと広がり、腰部の痛みは消えます

痛みの中央化現象と言い、進行する程症状は足の方へと広がっていきます。比較的日の浅いものでお尻から太ももの辺りまで、そこから進行するとふくらはぎへ行き、最終的に足の甲や裏へと波及します。重症例では治癒までに数か月を要する事もあります。

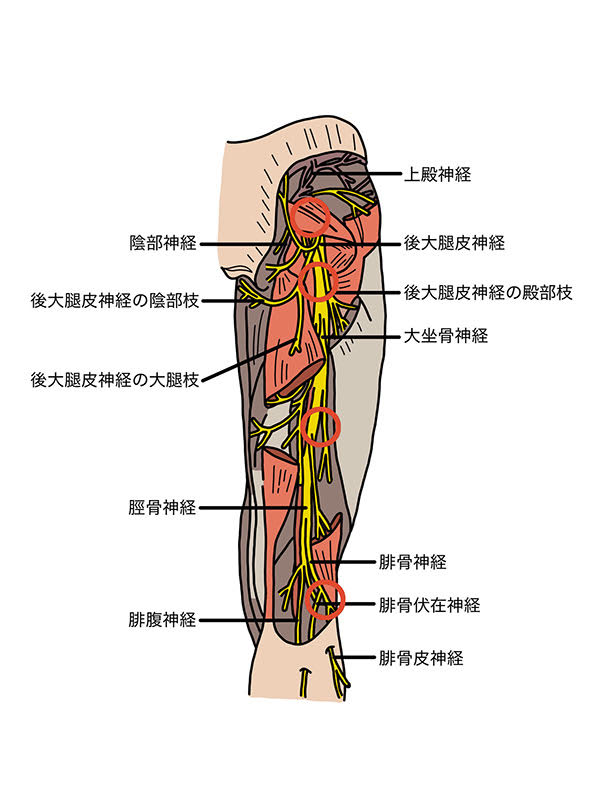

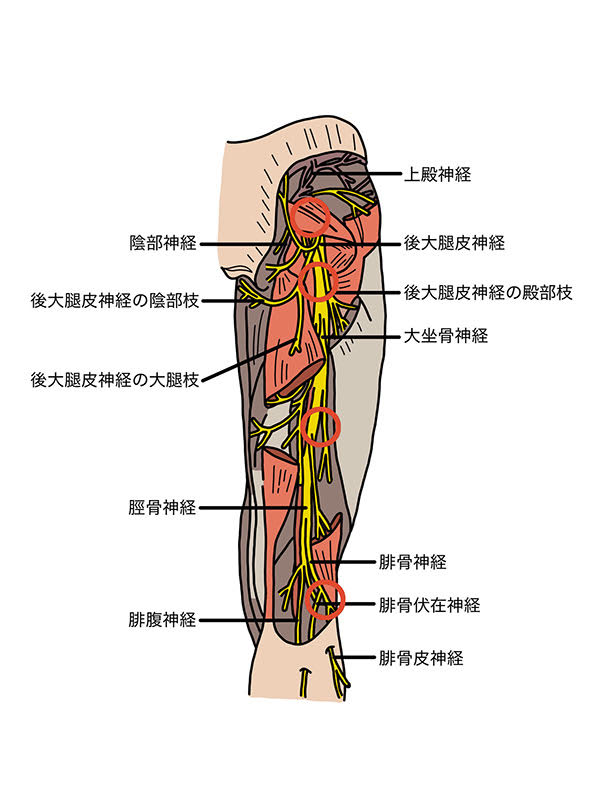

長患いすると坐骨神経の癒着が起きます

坐骨神経は人体で最も長い神経で、その長患いすると経路上で周りの組織と癒着する事があります。特に多いのが〇で囲った部分です。

これに対してニューラルマニピュレーションという操作を行い、神経の癒着やむくみを取ります。

よくあるご質問

椎間板は骨ではありませんので、レントゲンには写りません。

それを調べる為にはMRIを撮って調べる必要があります。

すべり症あるいは分離すべり症などでは両側にしびれが出ることがあります。

これは神経のより根本の部分で障害を受けた為です。(これを馬尾障害と言います)両側にしびれや痛みがあると一般的に予後は良くないとされています。

恐らくすべり症だと思われ、その程度によって良くなるかどうかが決まってきます。

背骨は横から見ると約30㎜あります。6㎜ズレていると言うことは4分の1弱ということになります。これはすべり症のグレードⅠですのでよくなる可能性があります。

※すべり症の程度を判断する時にマイヤーディング分類(全4段階)を用い、整体などの保存療法の適応となるのはⅠ度までとされています。

下のイラストはグレードⅡです

ただしすべり症は通常加齢変化で軟骨がすり減ることで起きますので体幹トレーニングなど普段からのケアも必要になります。

このような状態の事を専門用語で「間欠性跛行(かんけつせいはこう)」と言います。

間欠性跛行になる原因は2つで神経性のものと血管性のものです。

・神経性→脊柱管狭窄症

・血管性→閉塞性動脈硬化症(ASO)

脊柱管狭窄症は当院でも治療可能ですが血管性のものですと適応外となります。当院では腕の血圧と足首の血圧の比率(ABI)を測定し血管性が疑われた場合には適切な病院を紹介しております。

あります。

糖尿病の方は「ソルビトール」という物質が出来やすく、それが神経の包んでいる神経鞘(しんけいしょう)に溜まります。すると神経の伝達が悪くなり坐骨神経痛を引き起こす事があります。

この場合、両側性でさらに両手にも症状が出る可能性があります。(手袋靴下型感覚障害)

あります。ヘルニアが起きると炎症性サイトカインと呼ばれる「TNF‐α」という物質が放出され炎症が起きます。それと同時にマクロファージが炎症部分を食べてくれます。この働きを貪食(どんしょく)と言います。うまく行って3~6ヶ月くらいかかりますがその間とても痛いです。

膀胱直腸障害が起きている場合には一刻も早く手術をする必要があります。

また仕事やスポーツ等で早期に復帰する必要がある場合も手術を選択されることが多いです。

※膀胱直腸障害とは排尿や排便に障害が起きることで、出過ぎる(頻尿)こともあれば出なくなる(残尿)こともあります。完全に出なくなることを「尿閉」と言います。

リリカ(プレガバリン)やタリージェ(ミロガバリン)は「神経障害性疼痛」という神経に効く薬です。

ヘルニア等で傷んだ神経の回復を図ります。

神経の興奮を抑える薬ですので、人によって眠気が強く出ます。

したがって車を運転される方は注意が必要です。

また坐骨神経痛に対する薬ではありませんが、重症な方にはサインバルタやトラムセットなどが出されることがあるようです。

※リリカはもともと「帯状疱疹後神経痛」として使用されていましたが、2010年より「末梢性神経障害性疼痛」の効能を取得しました。

これはよくある間違いです。

コルセットを下に巻きすぎると縁がそけい部に当たり、その下にいる「大腿神経」を圧迫し太ももの前がしびれます。

コルセットは腹圧を上げて体幹に負担をかけないようにする為のものです。

患部を保護する為のものではありませんので、痛い場所がコルセットの中心に来なくても大丈夫です。胴体に巻きましょう。

腹筋を使うと腹圧が上がり椎間板に圧がかかる為です。

これを専門用語で「バルサルバサイン」と言います。

これがあると椎間板障害を疑います。

一般に若い人に多いのが「椎間板障害」で加齢で起こるのが「脊柱管狭窄症」です。

以前はどちらかだけの方が多かったのですが、最近は元気なシニアが増えたためどちらもある方が見受けられます。(椎間板と脊柱管狭窄症のコンビネーション)特に定年を迎えたばかりでまだまだ動ける60~65歳くらいの方に多い印象です。

高反発のマットレスがオススメです。

同じ姿勢で寝ていると椎間板や椎間関節に負担がかかります。

人間は寝返りを打つ事で一カ所に負担が掛からないように自然と体勢を変えています。

高反発はかたいので寝返りを打ちやすくなりますのでオススメです。

色々な動画出ていますが、ヘルニアの方には腰を反るタイプの体操をオススメします。

「マッケンジー体操」や「これだけ体操」が良いと思います。

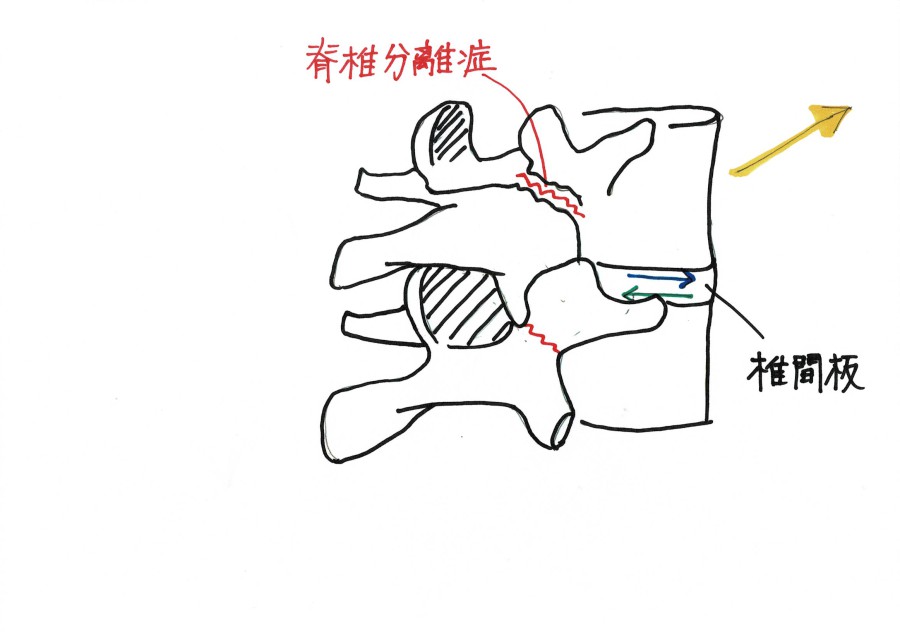

骨がまだ完成していない小さなうちから激しくスポーツをすると腰椎分離症が起きやすいです。

これは疲労骨折です。

特に腰を反ったりラケットスポーツの様な一方にばかり捻ったりする競技に多く発生します。(野球・体操・バレエ)

分離症から分離すべり症に移行したり、分離した骨が下の椎間板に負担をかける事による椎間板障害が起きやすくなりますので基本は安静になります。(コルセットをして6ヶ月の安静で約60%が癒合します)

下のイラストをご覧下さい。

脊髄神経の2本に分かれ、後ろにある後枝外側枝が背骨の両脇にある「脊柱起立筋」に枝を伸ばしています。

椎間板ヘルニア等で脊髄神経が障害されるとその情報は後枝外側枝を伝わって脊柱起立筋に影響が出て硬くなります。

特別使った訳でも無いのに背中が張る場合にはこれが考えられます。

また片方の脊柱起立筋が張ると大きな筋肉ですので体のアンバランスを生み、それが更に腰痛を引き起こすことになります。

腹部大動脈瘤・卵巣嚢腫などの婦人科疾患・多発性骨髄腫・癌の骨転移などがあります。これらは当院の適応外となりますので適切な病院を紹介します。